主要观点总结

本文介绍了皮埃尔·布尔迪厄的著作《学术人》的出版背景、内容及其影响。书中揭露了法国学术界的诸多丑闻和结构性问题,引发了轩然大波。作者通过引用多位教授的发言和匿名访谈,揭示了法国学术界的关键问题和不平等现象,如学术资金分配、学术水平评估等。同时,文章也提到了布尔迪厄的“反思社会学”观点和他对知识分子在学术场域中斗争的剖析。

关键观点总结

关键观点1: 《学术人》的出版及反响

布尔迪厄的《学术人》出版后引发轩然大波,因其对法国学术界的尖锐批评。书中涉及的内容如学术腐败、不平等现象等,引起了广泛讨论。

关键观点2: 布尔迪厄对法国学术界的批评

布尔迪厄通过引用匿名访谈和多位教授的发言,揭示了法国学术界的结构性问题,如资金分配、学术水平评估等。他还指出了学术界存在的阶层固化现象,以及医生和律师等行业子承父业的现象。

关键观点3: 布尔迪厄的“反思社会学”观点

布尔迪厄强调“反思”的重要性,认为学者应该时刻进行自我分析,审视和剖析那些隐而不显的诱惑。只有不断进行反思,才能打破固有的优越感,以更清醒的姿态洞察学术场域的纷争纠葛。

关键观点4: 法国知识分子的斗争

布尔迪厄分析了法国知识分子在学术场域中的斗争,揭示了先锋派与保守派之间的结构性矛盾。他引用了历史事件如五月风暴和索邦之争来佐证自己的观点,并指出这种斗争是跨越历史的恒定因素。

正文

编者按

1984年,法国社会学家皮埃尔·布尔迪厄的著作《学术人》出版,他深知此书面世后必会遭致非议,甚至还将这部作品比作李贽的《焚书》。虽然在书中揭露了法国学术体系的诸种丑闻,不过布尔迪厄写作此书的目的,绝非要参与学阀之间的相互攻讦,而是要探究种种不平等背后的运作机制,披露先锋派与保守派之间长期存在的结构性矛盾。在《学术人》中,布尔迪厄将对学术体系的反思与自我分析结合在一起,从而开辟了一条“反思社会学”的进路:只有将某些时候使社会学家布尔迪厄本人也不由自主地陷入其中的那种形式的诱惑也当作研究对象,才能以更清醒的姿态洞察学术场域的种种纷争。

一位法国社会学家的“焚书”

——布尔迪厄论法国学术界的不平等与再生产

万历十八年(一五九〇),中国古代异端思想家李贽有一部新书面世,他深知自己所言逆人之耳,定会遭受非议,甚至难逃付之一炬的命运,所以给这部著作取名为“焚书”。但李贽生前未必想得到,近四百年后,竟然会有一位法国人与他产生跨越时空的共鸣。此人便是著名社会学家皮埃尔·布尔迪厄(Pierre Bourdieu),他不仅在《学术人》(Homo Academicvs,1984)中提及李贽,更是将此书首章定名为“一本焚书”,以致敬这位中国思想家。《学术人》出版后立即在法国学界引起轩然大波:哲学家布维尔斯称,该书是布尔迪厄乃至二十世纪法国学界最有争议、最“骇人听闻的著作”(J. Bouveresse,《La connaissance de soi et la science》,2003);布尔迪厄本人也在芝加哥大学的一次研讨课上坦言,他对是否应该出版这部著作犹豫再三,甚至还因此与几位最亲密的友人决裂([法]布尔迪厄、[美]华康德:《反思社会学导引》,商务印书馆二〇一五年版,85页)。这位法国社会学家为何要把自己的著作称为“焚书”?它又为何会引起如此强烈的反响?作者在书中对法国学术界进行的一系列猛烈挞伐或许能为我们提供一些线索。《学术人》法语版,午夜出版社1984年版,收录于由布尔迪厄主编的“常识”丛书《学术人》中译版,上海文艺出版社2024年版,收录于拜德雅·人文丛书系列

在《学术人》中,布尔迪厄针对一九六八年前后巴黎大学的四百零五位教授进行了调查研究。他在文中引述了多位教授的发言,其中不乏学术名流之间的互相攻讦。某位古典文学教授在接受访谈时谈起了另一位教授X,他认为X教授虽然身兼不同机构的要职,但学术水平值得怀疑。他表示,X教授的《古希腊文学史》并非研究著作,只是一本通俗的科普读物,他将其比作古希腊研究的居伊·德·卡尔(Guy des Cars)——这位德·卡尔曾主编儿童文集《你们知道吗?》,相当于法国的《十万个为什么》。最后,他甚至直言不讳地表示,阅读X教授的作品纯属浪费时间。另一位地理学家则提到了Z教授,认为Z虽然位高权重,但论文质量欠佳。他一语道破法国学术界的关键症结:比起学术水平的高低,“获得资金、赢得项目、受到政府资助”反而更重要(《学术人》,上海文艺出版社二〇二四年版,123页)。除了这些匿名的访谈外,布尔迪厄更是在书中指名道姓地披露了某些学界“潜规则”。例如,二十世纪六十年代,一些来自索邦(Sorbonne,即巴黎大学文学院)的保守派教授与另一些来自法兰西公学院(Collège de France)的教授之间爆发了激烈论争,以至于索邦的学生如果想拿到学位,就不能在社会学家古尔维奇(Gurvitch)面前提列维-斯特劳斯,也不能在语言学家厄尔贡(Heurgon)面前提杜梅齐尔(Dumézil)。《学术人》一书不留情面地直击法国教育体系之要害,所以不难理解为何布尔迪厄与李贽惺惺相惜。布尔迪厄对教育问题的关注由来已久,早在一九六四年,他便与帕斯隆(J.-C. Passeron)合著有《继承人》(Les Héritiers),揭露了一系列教育不平等的现象,其中最发人深省的莫过于法国高校中仅有6%为工人子弟。一九七〇年,两人又发表了《再生产》(La Reproduction),他们认为看似平等的教育系统实际上存在诸多不平等之处,甚至会“再生产”出各种不平等的社会秩序。《学术人》延续了布尔迪厄此前著述中对教育问题的讨论。正如威利斯(P. Willis)在《学做工》(Learning to Labour)中关注工人阶级子承父业的问题,《学术人》则从另一个角度揭露了医生和律师等行业子承父业的现象。书中甚至提到了这样一个医生家庭:“我父亲当然是一名医生;我的四个叔叔,其中三个是医生。我的八个堂兄弟姐妹里,至少有四五个是医生……我兄弟不是医生,但他是牙医,他是巴黎牙科学院的教授……当我们家庭聚餐时,就像是在开学院会议。”(《学术人》,87页)然而,当布尔迪厄公开披露各种学术界丑闻时,他是否也成了学术江湖尔虞我诈的一部分?尤其考虑到,本书读者很可能就是书里的研究对象,这本“焚书”就更有可能被误认为是在进行人身攻击。但布尔迪厄写作这本书,绝非要揭发自己的同行,更不是为了从攻讦中获利,而是要阐明各种“潜规则”背后的运作机制。比如说,医生行业之所以很容易形成子承父业的格局,与一系列家庭、教育因素密切相关,布尔迪厄将这些因素统称为“习性”(habitus)。根据他的统计,法国大部分医生都出生于富足的家庭,更是有54.5%的外科医生家庭祖上两代均属于资产阶级(《学术人》,93页)。这些家庭往往会让子女接受费用更高昂的私立教育,以精英化的方式培养后代。医生子弟从小浸淫在良好的文化氛围之中,不仅能享受优质的教育资源,更容易在父母的耳濡目染下养成严肃认真、服从纪律等为医生团体所重视的价值观,或曰“精神气质”(ethos)。可以说,当一个小孩出生在上层阶级家庭时,他就已经走在了大部分普通家庭子女的前面,从而为他日后成为国家精英创造了有利条件。巴黎大学的教授有相当一部分都出身于上层阶级家庭,在理学院、文学院、法学院、医学院中分别占比58%、60%、77%和85.5%(《学术人》,68页),法国社会中阶级固化现象可见一斑。除了家庭因素以外,高等教育体制也深刻影响着学生的选择与命运。比如说,医学院学生在选择导师时,往往会选择那些最有影响力的教授,因为有权力的导师一般能够帮助他们取得在医院实习的岗位,还能创造更加宽裕的研究环境。一些医学教授也在接受布尔迪厄调查时表示,他们往往没有在科研上投入太多时间,而是花费大量精力在筹集研究资金、申请项目补助上。这些教授与其说是老师,不如说是“老板”,他们会选择优秀的学生,为他们创造良好条件。学生成功以后又会反哺“老板”,让他们积累更多社会声望,这也在一定程度上解释了为何医学教授热衷于参与国家机构或委员会。某些教授还会担任招生、考试委员会的职务。在法国,学生要成为高等教师,必须通过教师资格考试(agrégation),不同于中国,法国的教师资格考试竞争非常激烈,平均通过率仅为17%左右。但在医学领域,这场考试却几乎形同虚设。某医学教授在接受布尔迪厄访谈时表示,医学学生并不重视这场考试,他们只有在导师担任评委会成员时才参加考试,因此通过考试易如反掌。另有一些教授则把控了负责资助、招聘、晋升等方面的委员会或理事会,他们会制定一些看似客观的遴选程序与标准,营造出一种看似平等的表象,却悄无声息地把自己的权力隐藏在表面上完全合法的程序背后。对此,布尔迪厄不无讥讽地断言:“若是想拥有成功的大学生涯,人们就需要‘选择’一位有权势的老板,他并不一定是最知名的,甚至并不一定要在技术层面上最有能力。”(《学术人》,137页)在布尔迪厄看来,学术场域的运作遵循“斗争”逻辑,各个团体都竭力占据主导位置。一旦获得权力,他们就会制定某些看似客观、合法的标准,随后又把这些标准强加于其他团体,以实现对他人的支配。社会学家的责任在于质疑所有不言自明的标准,还原这些看似客观、合法的标准是如何被建构起来的,并揭示这种客观化(objectivation)背后的权力运作。这便是布尔迪厄强调的“反思”——“一种学术体制的设立,由于其自身的客观化工作,因而是具有客观性和普遍性的;而要把这种体制作为研究的对象,你就必须进行……反思性复归”(《反思社会学导引》,89页)。在《学术人》中,布尔迪厄考察了著名的“法国知识分子排行榜”,这一案例有助于我们进一步理解“反思”的意涵。一九八一年,法国《阅读》(Lire)杂志发起了一项调查,调查内容为当世影响最深远的知识分子,四百多位来自各行各业的人士作答,最终排行榜前三名为列维-斯特劳斯、雷蒙·阿隆和米歇尔·福柯,布尔迪厄本人也榜上有名。但他并没有因此沾沾自喜,他认为问题的关键并不在于上榜的知识分子,而是那些评委,是他们掌握了评判权,以决定哪些人可以入选榜单。布尔迪厄认为“在文化生产场域中,斗争的真正关键,实际上在于对文化生产方面进行评判的权力”(《学术人》,319页)。无论是确定哪些知识分子能够上榜,抑或评判哪些学生可以通过招生考试,还是评定哪些教师有资格晋升,在种种评判的背后,总有多方势力为争夺评判权而斗争。谁掌握了评判权,谁就有可能将自己的评判标准强加给他人。布尔迪厄所说的“反思”,就是要时刻进行“自我分析”(autoanalyse),审视和剖析那些隐而不显的诱惑,无论是各种排行榜还是诱人的话语权。只有“将某些时候使社会学家布尔迪厄也不由自主地陷入其中的那种形式的诱惑作为研究对象”(《反思社会学导引》,90页),才能打破学者所固有的优越感,或曰“信念”(doxa),以更清醒的姿态洞察学术场域的纷争纠葛。

法国在世知识分子影响力排行榜,《阅读》(Lire)杂志1981年4月刊

布尔迪厄的“反思”(réflexivité)与福柯的“考古学”(archéologie)存在某些相似之处。福柯认为,所谓考古学,就是要审视各种关于知识的话语是根据何种规则被组织起来的。与布尔迪厄相似,福柯也强调“反思”(réflexives)的视角,他试图挖掘使得某一话语得以形成的“前话语”规则,并鼓励我们质疑所有“现成的综合”“未经任何检查就被接受的组合”以及“从一开始其有效性就被承认的关系”(福柯:《知识考古学》,生活·读书·新知三联书店二〇二一年版,24页)。虽然两人都质疑“不言自明”的规则,但福柯的落脚点是历史的断裂,他质疑的是强调连续性的传统历史观念;布尔迪厄则并不排斥连续性,他认为某一特定历史事件的发生,很可能来自某些长期存在的结构性问题。布尔迪厄在《学术人》中研究了一九六八年的五月风暴,他认为这场危机的根源在于法国高等教育体系的结构失调,尤其是学生人数的急剧增加。二十世纪六十年代以来,法国大学生人数几乎翻了一番,导致教师数量短缺,为此,时任法国教育部长的富歇(Fouchet)进行了包括增加高等教师数量在内的一系列改革。据学者孔帕尼翁统计,一九六〇年,法国高等教师人数为一万一千人,五年以后,这一数字猛增至两万五千(A. Compagnon,《Les nouveaux intellectuels》,Collège de France,2011)。高等教师的增加使得教师岗位含金量降低,也导致新教师晋升受阻,甚至引发了新晋教师(往往是助教或讲师)与资深教师(教授或副教授)之间的尖锐矛盾,而前者则成为日后五月运动的主力。这一结构失调也导致了大学毕业生供过于求、学历文凭贬值等现象,加剧了学生群体的失望情绪,尤其是那些出身普通、抗风险能力较差的学生。而广播电视媒体、电影院、出版界、广告等大众传媒又为危机的扩散创造了有利土壤。在种种条件加持之下,危机从大学领域蔓延至全社会,最终导致五月风暴的爆发。有一部分野史爱好者宣称,法国一九六八年的冲突来自“禁止男生晚上十一点后探访女生宿舍”这一偶然事件,此一令人啼笑皆非的解释显然忽视了根植于法国教育系统中的结构性失调。

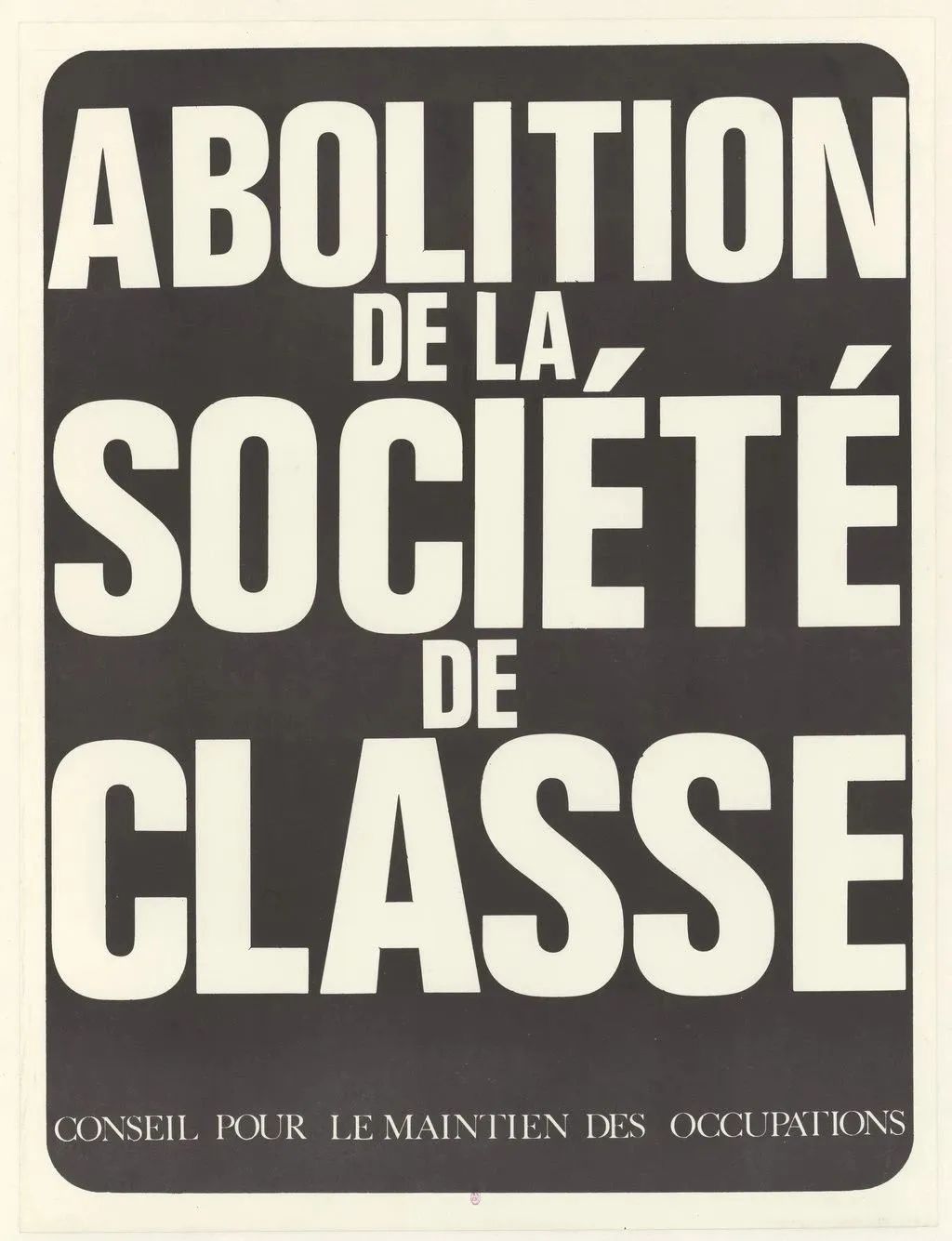

1968年,法国五月风暴中,主张“废除阶级社会”的海报(来源:gallica.bnf.fr)

虽然布尔迪厄剖析了五月风暴的结构根源,但他认为不应将《学术人》的分析局限在一时一地。我们既可以将此研究范式应用到法国以外的地区,例如美国高校,又可以借助此结构来理解其他的历史事件,例如法国文学批评领域的“索邦之争”。二十世纪六十年代,以罗兰·巴特为代表的“新批评”(nouvelle critique)团体与保守的“大学批评”团体之间展开了激烈论争。“大学批评”派以索邦教授雷蒙·皮卡尔(Raymond Picard)为首,他们自诩为传统大学精神的捍卫者,致力于编辑文本、版本分析等语文学工作,对于当时的最新思潮充耳不闻,甚至抨击新批评为“新欺诈”(nouvelle imposture)。但与此同时,布尔迪厄也揭示了先锋派的策略:新批评阵营会团结一切可团结的力量,纳入所有与保守势力对立的派别,不论是存在主义、现象学,还是结构主义、精神分析。保守派希望一直占据主导位置,而先锋派则强调自身的主体性与权力,试图取代传统学究们的主导地位。这样看来,布尔迪厄似乎对交战双方各打了五十大板:无论是保守派还是先锋派,双方都遵循斗争逻辑,争取在学术场域中占据主导地位。“先锋派”与“保守派”之间的冲突,是跨越历史的恒定因素,是历史变迁中稳定不变的结构,是“一个明确限定而又有长度的历史时期内保持不变的诸结构间的一系列关系”(《反思社会学导引》,103页)。早在十八世纪,康德就在《系科之争》中指出,高等院系中既有传统保守的右翼学科,又有左翼反对派。布尔迪厄显然注意到了这一点,所以他引述了这部著作,并选用它作为《学术人》第二章的标题,以此揭示高等院系中长期存在的结构性矛盾。十九世纪末,“新索邦”与“文科旧索邦”的论战,又开启了一次新的“古今之争”,彼时,以涂尔干为代表的“新索邦”正与旧文科传统对抗,为社会学这门新兴学科的地位而斗争。六十年代初的“索邦之争”,也可以在某种程度上视作几年以后五月风暴的预演,因为一九六八年,斗争双方依然是现代主义阵营与传统阵营。而在“索邦之争”发生多年以后,先锋派与保守派之间的结构性对立仍然没有改变。七十年代,布尔迪厄向一位美国访问学者解释,他心目中所有的知识分子英雄——阿尔都塞、巴特、德勒兹、德里达、福柯等人,在法国大学里都处在边缘位置。法国学者库塞(F. Cusset)一针见血地评论称,法国高等教育从未进行过必要的改革,也从未真正与国际接轨,“只是哺育了十来位在法国本土被边缘化的作者”(弗朗索瓦·库塞:《法国理论在美国》,河南大学出版社二〇一八年版,315页)。

索邦大学(作者摄)

如果结构内部一直存在某些恒定不变的因素,这是否意味着行动者永远无法做出任何改变,永远无法摆脱结构的桎梏?对此,布尔迪厄明确表示,他并非在唱响悲观的宿命论之歌,也无意为任何玩世不恭的行为开脱。他写作《学术人》的目的,恰恰是希望人们通过“反思”,创造出让改变发生的条件。虽然他在分析“索邦之争”时似乎对双方各打五十大板,但他并非执意追求某种不偏不倚的客观性,也没有陷入虚无主义的行动危机。布尔迪厄始终是站在革新那一边的,从他把“新批评”与涂尔干的“新索邦”做比较,就能看出他本人的鲜明立场。他之所以在批判保守派的同时也揭露了先锋派的策略,是因为他始终贯彻“反思”的视角:在反对某个权威时,必须不断进行自我剖析,抵制所有可能存在的“诱惑”,不让自己陷入和此前的权威相同的境地中。否则,他岂不是亲自参与到不平等的学术体制再生产中吗?那他又与自己所反对的权威有何不同呢?这或许也解释了为何二〇二二年诺贝尔文学奖得主安妮·埃尔诺(Annie Ernaux)会评价“布尔迪厄是近五十年来最伟大的知识分子”([法]安妮·埃尔诺:《写作是一把刀》,上海人民出版社二〇二三年版,70页)。在《学术人》出版四十年后的今天,布尔迪厄书中所披露的结构性矛盾似乎仍然存在于法国学术界。在思想较为保守的索邦大学里,图书馆的不同阅览室仍然以较为保守、正统的教授命名,例如“德·罗米莉阅览室”(Salle Jacqueline de Romilly)、“杨科列维奇阅览室”(Salle Vladimir Jankélévitch)、“拉布鲁斯阅览室”(Salle Ernest Labrousse),他们在《学术人》中都被布尔迪厄列入了传统保守的那一极。有趣的是,在紧邻索邦大学的法兰西公学院前,罗兰·巴特发生车祸的地方,人们则用米歇尔·福柯的名字来为这片广场命名。传统与先锋之争似乎从未停止,布尔迪厄的这本“焚书”,至今仍振聋发聩。索邦大学校际图书馆里的雅克琳娜·德·罗米莉阅览室(作者摄)(《学术人》,[法]皮埃尔·布尔迪厄著,上海文艺出版社二〇二四年版)

*文中图片未注明来源者均由作者提供

➡微信公众号菜单界面➡读书书店

➡点击每条图文下方“阅读原文”

进入店铺主页

搜索微信公众号中国邮政微邮局→服务→报刊订阅

搜索“读书”即可订阅

邮局网上订阅地址:

http://bk.11185.cn/index.do#

读者服务热线:

010-84050425/51

邮购地址:北京市朝阳区霞光里9号B座《读书》邮购部

邮编:100125

E-mail:dzfw@lifeweek.com.cn