随着政策透明度提高、制度开放水平增强、市场环境优化,及对外部冲击尾部风险的有效防范,中国资产估值的稳健回升也将更具持续性和韧性。

文丨程实、徐婕

在金融市场博弈的过程中,市场预期的瞬时突变看似突然且主观,实则源于长期的信息累积与市场主体认知的持续调整。预期变化的本质,是投资者对资产收益概率分布认知的系统性重构,这种由量变到质变的演化背后隐含着深刻的数理逻辑,是投资者对收益分布函数的重新感知与重新定位。

2024年以来,中国资产估值的再度提升,正是这一机制的生动诠释。事实上,投资者对中国资产预期的转变并非简单依赖于短期事件冲击,而更多体现为微小信息的长期积累与逐步消化过程。这种“积微成著”的演进模式表明,市场看似突如其来的变化,实际上早已蕴藏于投资者持续的观察、思考与认知调整之中。因而,精准有效的政策布局、恰当的市场引导以及顺势而为的应变措施,将有助于预期重构的可持续性,并为经济长期稳健增长提供支撑。

未来,随着政策透明度的进一步提高、制度开放水平的持续增强、市场环境的不断优化,以及对外部冲击尾部风险的有效防范,市场预期将更趋稳定,中国资产估值的稳健回升也将更具持续性和韧性。

预期突变的本质是投资者对资产收益概率分布的系统性重构。

这并非简单的收益线性预测,而是在长期信息积累达到某一临界阈值后,投资者对资产收益的整体概率特征进行了重新认知与再评估。传统经济学模型通常假设投资者根据历史收益水平线性地形成未来预期,但实际市场中,投资者更关注收益分布的整体特征,包括均值、方差以及偏态(Skewness)。

我们将从数理统计学角度进一步阐明这一过程的内在逻辑。假设投资者基于历史数据,形成了对资产收益分布相对稳定的认知,即一个具有均值、方差和偏度特征的概率密度函数。当市场传递出新的信号时,投资者首先会评估该信号是否足以显著改变现有的收益分布特征。当新信息的积累达到某个临界水平时,投资者就会系统性地更新对资产收益概率密度函数的认知。这种认知更新在数理上对应的正是贝叶斯更新(Bayesian Updating)过程。也就是说,投资者基于历史观测所形成的先验分布(Prior Distribution),在新信息的冲击下,转变为后验分布(Posterior Distribution)。而这一转变绝非短期单一事件所致,背后隐含的是投资者对新旧信息持续处理与不断修正认知的长期积累过程。只有当新信息的量级、频率和持续性达到足够水平,投资者群体的主观预期才会系统性地发生转变,从而导致市场价格体系出现明显的波动。

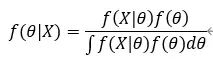

假设投资者的收益预期最初由先验分布 f(θ) 表达,基于新获得的信息数据 X,投资者通过贝叶斯公式更新为后验分布即为

此模型清晰地阐释了信息累积对市场预期的影响机制。当市场持续释放某类信息(如宏观政策转向或国际经济环境变化)时,随着观测数据 X 的不断增多,投资者的后验分布便逐渐偏离其最初设定的先验分布。尽管短期内每一新增信息带来的后验更新微弱而有限,但长期来看,却可能引致收益概率分布整体特征(如均值、波动率或偏态)的显著迁移。一旦信息累积达到某个临界阈值,投资者群体就会集体性地完成由旧分布到新分布的系统性转变,触发市场预期的非线性、跳跃式突变。

以2008年全球金融危机为例,美国次贷市场的违约率早已有所显现,但投资者最初仅对收益分布的尾部风险稍作调整,并未对整体收益预期结构进行根本性重估。直至雷曼兄弟破产事件这一临界冲击出现,投资者的收益概率分布迅速从正偏态转为负偏态,导致市场价格的剧烈下挫。2024年以来,中国资产再度获得国际投资者青睐的过程,同样生动展现了预期突变背后的收益分布重构机制。根据国际金融协会(IIF)的数据,2024年中国股市录得113亿美元净流入,2025年前两个月已达到130亿美元净流入。自2024年初起,中国的股市、债市及房地产市场便已呈现明显的估值修复迹象,今年以来更阶段性地跑赢美股及全球主要股市。截至3月21日,上证综指上涨0.4%,港股恒生指数上涨18.1%;相比之下,标普500指数下跌3.6%,MSCI全球指数微涨0.1%。房地产市场方面,则受益于降低房贷首付比例、放松限购限贷政策以及加大对房企融资支持力度等举措,逐步显露出企稳迹象。这些市场表现的本质,正是国际投资者对资产收益概率分布整体特征的系统性重估,即从此前的悲观偏态向审慎乐观状态逐步调整。

图1:全球主要股指表现(2024年1月1日=100)

资料来源:Bloomberg、工银国际计算

资料来源:Bloomberg、工银国际计算

国内外因素的共振进一步放大了预期突变的非线性特征。

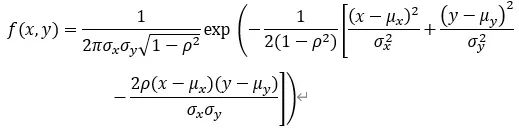

这种重估机制可以从内外环境的协同作用出发,利用二元正态分布模型(Bivariate Normal Distribution)清晰地描述国内(变量 X)与国际(变量 Y)收益的联动。

其中,参数 ρ 表示国内外收益联动的相关系数。当政策协调与经济周期同步趋于明显时,ρ 会显著提升。当 ρ 接近于1时,国内外市场信息交互的敏感性急剧增强,即便微小的信息累积,也可能迅速引发收益概率分布的整体迁移,触发投资者预期的剧烈重构,市场将更容易出现类似“相变”(Phase Transition)式的非线性跳跃波动。

2025年以来,全球主要央行相继实施降息政策,以应对经济增长放缓与持续通胀压力。欧洲央行连续下调三大关键利率,将欧元区存款机制利率、主要再融资利率与边际借贷利率分别降至2.50%、2.65%和2.90%,以提振区域经济。同时,中国人民银行在一季度例会上也明确表示将择机降准降息,维持充裕流动性,支持实体经济平稳发展。这种国内外货币政策的同频共振,有效缓解了全球经济下行的压力,显著提升了市场信心与投资意愿。不仅如此,人民币汇率表现相对稳定,展现出较强韧性。截至3月23日,美元/人民币汇率约为7.2518,年内微跌0.7%,同期美元/日元汇率下跌5.0%,欧元/美元汇率则从1.03回升至1.08,涨幅约为4.5%。相较之下,人民币在主要全球货币中体现出明显的稳健性。与此同时,美元指数则跌至近五个月以来的低点,年内累计跌幅达到4.1%,反映美元相对于其他货币走弱的趋势。总体而言,人民币汇率在2025年展现的稳定走势,有效降低了国际投资者的汇兑风险溢价。此外,全球供应链“去风险”趋势的增强,也使得国际市场对中国资产配置的地缘风险溢价明显下降。

图2:全球主要经济体货币兑美元表现(2025年1月1日=100)

资料来源:Bloomberg、工银国际计算

资料来源:Bloomberg、工银国际计算

要素流动顺畅是预期转变得以高效实现的关键支撑。

首先,要素流动的顺畅程度是市场预期发生质变的基础条件。当资本、技术、人才与信息的流通渠道通畅高效时,投资者的预期一旦发生变化,便能迅速调整资产配置,加快资产价格的重新定价过程。相反,若要素流动受限,即便市场形成了新的预期,实际资产的重估速度也会放缓甚至停滞。因此,推动更高水平的制度型开放、深化要素市场改革、提升内外市场联动效率,成为政策关注的核心所在。

其次,市场主体结构的变化进一步放大了本轮预期重构的效应。2024年以来,以数字经济、人工智能为代表的新兴产业快速崛起,这类企业具备更高的政策敏感性和资产配置灵活性,有效地促进了市场预期的快速转向。同时,中东等海外资本积极入场,通过股债市场的互联互通机制(如债券通、沪深港通),显著强化了要素流动效率,提升了预期调整和资产重估过程的顺畅性。然而,这一重估行情的持续性仍受到内外部环境不确定因素的挑战。中国经济内生动力能否持续增强、结构性改革的深度与力度、美联储降息周期的演变路径以及全球经济周期的波动情况,都将持续影响国际投资者对中国资产收益概率分布的认知与判断。我们判断,在基准情形下,投资者对中国资产预期的转变并非短期事件所致,而是由微小信息长期积累并逐步消化后引起的系统性变化。这种“积微成著”的演进模式,意味着市场看似突然的变化往往早已在投资者持续观察、信息处理和认知调整中酝酿成熟。

从实际操作的角度来看,政策制定者促成预期转变的可持续性,可从两个层面入手。一方面,强化政策透明度和信息披露力度,通过系统、透明且及时的信息传递,引导市场预期向理性、健康的方向转化,主动降低市场不确定性。另一方面,持续推动制度型开放和市场环境的优化,加快要素流动,提升市场韧性与应对外部冲击的能力。与此同时,市场参与者在积极把握投资机遇的同时,也要谨慎评估市场中可能存在的风险因素,保持合理的风险意识,避免过度投机,以推动资产估值的稳健回升更具持续性和稳定性。未来,随着政策引导与市场自律的有效协同,以及对外部冲击尾部风险的主动防范,投资者的预期结构将更趋稳定,市场整体将呈现更加良性和持续的增长态势。

本文仅代表作者观点

程实系工银国际首席经济学家;徐婕系工银国际经济学家

责任编辑 Tao.feng@ftchinese.com

图片来源 Getty Images、作者提供