主要观点总结

本文介绍了外籍人士在中国的薪酬、保险理赔、股权激励资金出境、购买自住商品房及资金汇出等方面的合规路径,包括相关政策、特殊场景下的外币支付豁免条款、外籍员工的定义及分类、税务处理以及便捷化措施等。

关键观点总结

关键观点1: 主要内容和关键点

文章详细阐述了外籍人士在中国工作的资金需求的多元化,包括薪酬、保险、股权激励等方面的合规路径。同时介绍了相关的政策法规,如《中华人民共和国外汇管理条例》、《人民币管理条例》等,以及特殊场景下的外币支付豁免条款。

关键观点2: 外籍员工的定义和分类

文章明确了外籍员工的定义和分类,包括港澳台员工、境内工作的外籍员工以及境外工作的境内上市公司外籍员工等,并指出他们在就业、税务等方面的政策待遇。

关键观点3: 薪酬汇出的方式

外籍员工可选择购汇后汇出、人民币直接跨境结算等方式将人民币薪资汇出境外。此外,还有企业代付模式和便利化措施可供选择。

关键观点4: 保险理赔和资金汇出

外籍人士在中国购买的保险分为经常项目下的保险和资本项目下的保险。不同类型的保险在理赔款的处理和资金汇出方面有所不同。

关键观点5: 合规建议

文章强调外籍人士在中国进行资金汇出时,应严格遵循外汇管理规定,区分经常项目和资本项目,确保资金来源合法、材料完整。建议提前与银行沟通政策要求,对大额或特殊资金汇出做好规划。

正文

原 创 声 明 | 本文作者:法询金融研究院 外汇研究员 周敏。本文仅代表个人观点,欢迎个人转发,谢绝媒体、公众号或网站未经授权转载。

随着中国对外开放程度的深化与金融市场国际化进程的加速,外籍人士在华工作、生活的资金需求日益多元化。从身份认定、日常消费到跨境资产流动,每一个环节均涉及差异化的监管框架与市场实践。本文基于国内现行法律法规及跨境金融实务,简要梳理外籍个人(涵盖外国人、境外永居资格持有者及港澳台居民)在华薪酬所得汇出的合规路径。

根据我国现行金融监管框架,境内主体向在境内履职的外籍雇员支付劳动报酬,原则上须以人民币作为法定支付货币,具体法律依据如下:

《中华人民共和国外汇管理条例(2008修订)》第八条

明确禁止在中国境内流通外币或以外币进行计价结算,国务院另行批准的特定情形除外。

《中华人民共和国人民币管理条例(2018修订)》第三条

重申人民币作为我国唯一法定货币的法律地位,构成货币支付义务的基础规范。

《工资支付暂行规定》(劳部发〔1994〕489号)第五条

规定工资支付必须以法定货币形式完成,排除实物、有价证券等替代性支付方式。

特殊场景下的外币支付豁免条款

根据《国家外汇管理局关于印发<经常项目外汇业务指引(2020年版)>的通知》(汇发〔2020〕14号,以下简称“14号文”)第一百五十七条,以下情形允许境内外币支付:

适用主体:外国驻华外交领事机构、国际组织驻华代表机构(统称“驻华机构”);

适用范围:驻华机构向其外交人员发放境内工资时,可直接划转至外交人员个人外汇账户或提取外币现钞支付;

限制条件:

重要说明:14号文第九十一条对“驻华机构”

作出明确定义,普通外资企业(非外交性质机构)向境外个人支付境内工资时,严格适用人民币支付要求,不享有外汇支付豁免权。

法律属性:港澳台居民虽属中国公民,但在用工管理中被纳入"境外人员"范畴,需按照外籍人员管理模式执行,其身份管理需兼顾"公民身份"与"跨境流动"的双重属性。

证件要求:需持《港澳居民来往内地通行证》(港澳)或《台湾居民来往大陆通行证》(台湾)办理就业手续。

就业许可:依据《台湾香港澳门居民在内地就业管理规定》,须办理《台港澳人员就业证》(2020年部分审批权限下放,部分地区改备案制)。

政策待遇:在社保缴纳、个税申报等方面,通常参照外籍员工标准执行。

指在中国大陆境内企业或机构任职,且不具有中国国籍的自然人,包含两类:

1.常规外籍雇员:

持有有效工作签证(Z字签证)及《外国人工作许可证》。

需办理居留许可(有效期与劳动合同匹配)。

适用《外国人在中国就业管理规定》,禁止从事限制类岗位(如公务员)。

2.特殊豁免人员:

外国驻华使领馆、国际组织驻华代表机构工作人员(持外交/公务签证)。

部分高层次人才(如持"R字签证"的顶尖科研人员)可简化手续。

双重国籍争议:

《中华人民共和国国籍法》第三条规定,“中华人民共和国不承认中国公民具有双重国籍”,第九条规定,“定居外国的中国公民,自愿加入或取得外国国籍的,即自动丧失中国国籍。”

指由中国境内注册的上市公司(如A股/H股上市企业)在境外分支机构或子公司雇佣的外国籍员工。此类人员具有双重属性:

若外籍员工在境外工作且未构成中国税收居民(居住不满183天),其境外所得通常免征中国个税。

若通过股权激励获得境内上市公司股份,需按《关于境外所得个人所得税政策》申报。

外籍人员在华受雇于企业、机构或提供独立劳务所获得的报酬,包括基本工资、绩效奖金、津贴补贴、股权激励等。

1.个人自主汇出

外籍员工可选择以下方式将人民币薪资汇出境外:

2.企业代付模式

向员工支付人民币薪资后,凭相关材料统一购汇并汇至其境外账户。

适用场景:跨国公司统一薪酬管理,或需规避汇率波动的企业。

3.便利化措施

重复性材料豁免:同一银行再次办理薪酬购汇时,可免于重复审核合同等文件,仅需标注“便利化薪酬购汇”。

自贸区政策:上海临港、海南自贸港试点外籍人才薪酬全额汇出,审核流程简化。

中国保险市场对外开放程度逐步提高,外籍来华人员可依法购买境内商业保险。从外汇管理角度,购买保险分为两类:一类是人身意外险、医疗保险,属于服务贸类交易;另一类是人寿保险和投资返还分红类保险,属于金融和资本项目类交易。

1.经常项目下的保险理赔款(如意外险、医疗险)

如果外籍人士因旅行、留学或商务活动在中国购买了人身意外险、疾病保险等,所获得的理赔款属于经常项目收入。根据《个人外汇管理办法》第十三条,境外个人在境内取得的合法经常项目人民币收入(如保险理赔款),可凭有效身份证件及相关证明材料(如保险合同、理赔通知书等)直接在银行办理购汇并汇出境外。

2.资本项目下的保险理赔款(如人寿保险、分红险)

如果外籍人士购买的是人寿保险、投资返还型保险等资本项目相关产品,其理赔款或分红收益属于资本项目收入。根据《个人外汇管理办法》第二十六条,境外个人在境内的合法财产对外转移(如保险理赔款),需按照外汇管理相关规定办理。因此,此类资金汇出需满足以下条件:

境内上市公司按照《上市公司股权激励管理办法》(中国证券监督管理委员会令第148 号发布)实施股权激励,涉及境内上市公司外籍员工参与股权激励的,境内上市公司及其外籍员工应当按照该办法办理登记及资金划转等有关事项。

1.汇出或购汇划转所需材料

①业务登记凭证。

②外籍员工身份证明(外籍员工身份证明应当与境内上市公司办理登记时,在《境内上市公司外籍员工参与股权激励登记表》中填写的身份证件类型和身份证件号码一致)。

③证券公司出具的股权激励项下外籍员工境内交易证明文件或证券账户红利股息入账凭证。

④银行要求的其他真实性证明材料。

2.银行跨境收付款申报要求

在境内工作、学习的外籍人士可凭有效身份证件(如护照、居留许可)及工作/学习证明购买符合实际需求的自住商品房,购房资金可来源于境内人民币收入或经审核的境外结汇资金,政策依据为《关于规范房地产市场外汇管理有关问题的通知》(汇发〔2006〕47号)。转让房产时,所得人民币资金在提供完税证明、房屋买卖合同等材料后,可办理购汇并汇出境外,无年度额度限制,但大额汇款需银行审核,具体遵循《个人外汇管理办法》及其实施细则的相关规定。

特殊情形处理:

对于已移民或离境的外籍人士,若需一次性汇出全部售房款,可依据《个人外汇管理办法》第二十六条申请"移民财产转移",但需通过外汇管理局审批。需要注意的是,该政策仅适用于自住房产,且必须完成相关税费缴纳,不同银行在实际操作中可能存在审核差异,建议提前咨询确认。

在中国的外籍人士涉及薪酬、保险理赔、房产收益等资金汇出时,应严格遵循外汇管理规定,区分经常项目和资本项目,确保资金来源合法、材料完整。建议提前与银行沟通政策要求,对大额或特殊资金汇出做好规划,必要时可寻求专业机构协助,以合规高效地完成跨境资金转移。

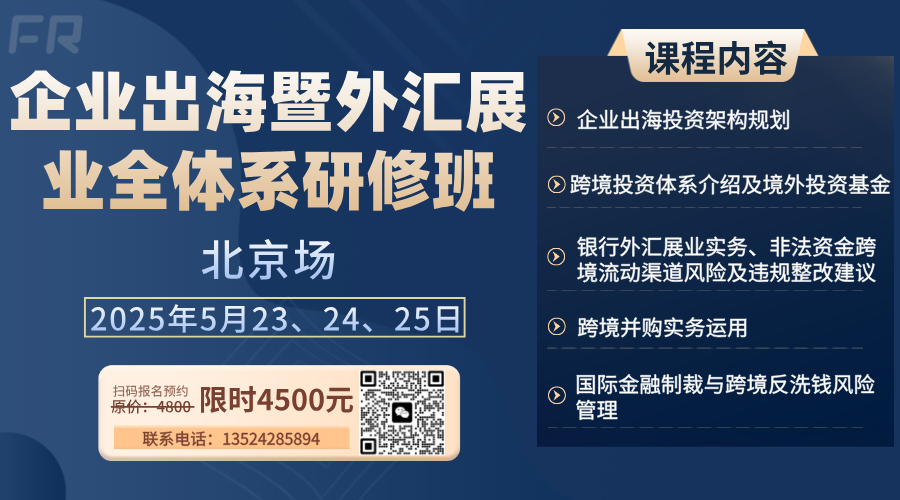

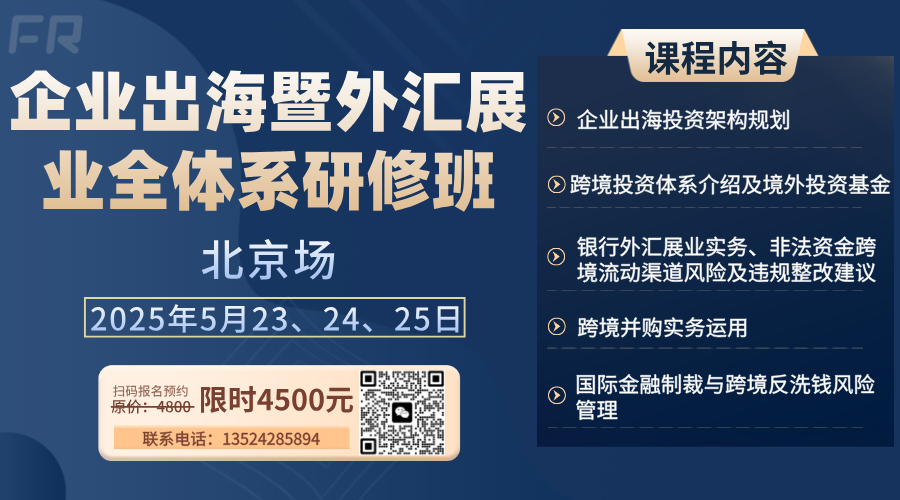

▼以下为金融监管研究院推荐课程▼

跨境金融监管研究线下课程来啦!——点击下方图片扫码了解更多课程详细内容~