3月29日晚22时44分,一辆小米SU7标准版在安徽铜陵遭遇严重交通事故。

事故造成驾驶人和两名乘客死亡。三人均为在校大学生,此行是从武汉到安徽参加考试。

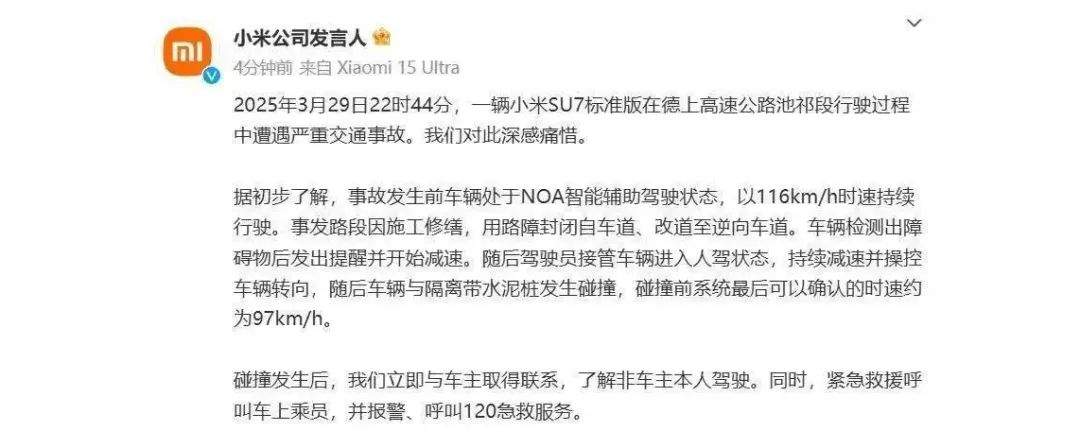

4月1日午间,小米公司发布声明称,事故发生前车辆处于NOA智能辅助驾驶状态,以116km/h时速持续行驶。事发路段因施工修缮,车辆检测出障碍物后发出提醒并开始减速。

随后驾驶员接管车辆进入人驾状态,持续减速并操控车辆转向,随后车辆与隔离带水泥桩发生碰撞,碰撞前系统最后可以确认的时速约为97km/h。

3月29日当天,中国电动汽车百人会高层论坛正在北京召开。

所有与会车企大佬几乎都在自己的发言中提到了同一件事:智能驾驶。

2月,比亚迪提出了“全民智驾”的概念,将车圈的比拼战场转移到了智驾领域,随后吉利、奇瑞纷纷跟进。

小米汽车事故引爆舆论场之后,智能驾驶的安全问题,也引发了业界新的深思:智能驾驶,步子是不是迈得太快了?

车企智驾

在2025年的电动汽车百人会论坛上,与会的所有车企大佬,都浓墨重彩地宣扬了自家汽车的智能化水平。

“智能化的下半场变革大约在2至3年,变革速度加快……从今年起还要用高阶智驾推动行业的高质量发展。”比亚迪董事长王传福表示。

一向在车圈被认为智能化落后的比亚迪,今年突然高调引领了智驾的潮流。

在2月10日,王传福在发布会上表示,“今天我在这里正式宣布,比亚迪‘天神之眼’,开创全民智驾的时代。”

“全民智驾”概念一出,其他车企纷纷跟进,“智驾平权”、“智驾普惠”、“科技平权”、“油电同权”等新词也马上占领了车友们的心智。

3月3日,吉利推出千里浩瀚智驾系统,从低到高分别有H1、H3、H5、H7、H9五套方案,比比亚迪多了2套。

3月18日,奇瑞推出猎鹰智驾系统,分200、500、700、900四套系统,比比亚迪多了一套。

接下来,智驾的压力给到了长城等民营车企和BBA等外资车企。

智驾芯片

智驾软硬件的研发投入,各家都有自己的算盘。

蔚来是坚决搞自研的代表,在今年的百人会高层论坛上,蔚来李斌的演讲主题就是宣传新推出的ET9。

李斌表示:“ET9上面量产搭载的神玑NS9031芯片,是全球首颗车规级的5纳米高阶智驾芯片,经过三年多时间打造出来。”

为这颗芯片,李斌投入巨大,“这颗芯片相当于1000座换电站投资”。

比亚迪和奇瑞,在中低端智驾芯片上,选用了地平线的芯片。

作为具有百年历史的汽车行业Tier 1供应商,博世集团当然主张车企寻找第三方来解决智驾方案。

博世智能驾控系统中国区总裁吴永桥预言,智驾将是一种标配:

“三年之内,8万-15万的车辆,都会标配中阶智驾,算力80—150TOPS,三年之后,15万以上的车,都会标配高阶智驾,包括高速、城区、全自动泊车等功能。”

“主机厂养两千人可能只做10个车型,整个成本的性价比不一定高。还有时间问题,主机厂全栈自研过程中,至少三年时间把数据闭环,工具链整个打通做好。”吴表示。

地平线创始人余凯也表示,从历史数据来看,2021年,90%的智驾方案都是车企OEM自研方案,不到10%用的是第三方解决方案,但到了2024年,两者的比例已经是60%:40%。

未来两者的比例将会是20%:80%。也就是说大部分车企的智驾方案将由第三方来解决。

笑到最后

中国新能源车的技术路线,发生了令中国工程院院士欧阳明高意想不到的变化。

他引用了一组数据:“2024年新能源汽车中插混占40%,纯电60%。我预计,2025年插混会增加到50%左右。纯电会继续降低到50%左右。

今年插电混动技术变革高潮应当快到了,今后几年,预计插混还会上涨,比如从50%涨到60%左右,纯电降到40%左右。”

纯电车销量比重下降的最大的原因,是其电池容量和续航里程一直无法在技术上取得突破性进展。

即以特斯拉modelY2025款为例,懂车帝数据显示,其后驱版续航里程号称593公里,实测为395公里,长续航全驱版续航里程号称719公里,实测460公里。

欧院士认为,突破电池技术瓶颈的曙光已经出现:国内主要汽车电池企业选择高镍三元正极、硫化物主体的复合电解质、硅碳负极构成的全固态电池。

以实现车用电池比能量400Wh/kg左右为目标,超越传统液态和固液混合电池,这一技术和产品在2027、2028年可实现产业化,2030年左右是完全可以量产的。

对于500Wh/kg的车用全固态电池,必须突破锂负极技术,这个可能需要借助基于人工智能的材料研发平台来赋能。预计产业化的时间大概在2030—2035年,有五年不确定期。

一直主张增程技术的中国工程院院士杨裕生则认为上述时间表过于乐观,现在高费用、高投入来做全固态电池,三年要装车1000辆,完全没有必要。这是一种人力财力的浪费。

杨院士也给出了增程电动车的技术方案:“以甲醇、乙醇为代表的绿色液体燃料充足后,增程式不再烧油。

节能、绿色、安全、长里程、廉价的增程式将伴随人类实现碳中和。”

这种技术路线,跟全固态电池一样,仍然需要时间的检验。

对于当下几个月就进行技术迭代的车圈来说,等到下一代技术量产时,留在牌桌上的,不知道还有谁。